| Hinweis zur Einordnung dieses Artikels: Dieser Artikel stellt keine generelle Kritik am Feminismus dar, sondern beleuchtet eine spezifische historische Entwicklung innerhalb der feministischen Bewegung der 1990er Jahre im Zusammenhang mit der Diagnostik von MPS/DIS. Ich selbst stehe dem Feminismus sehr nahe und setze mich aktiv für die Rechte von Frauen und Gewaltopfern ein. Gerade deshalb ist es mir wichtig, kritisch auf Fehlentwicklungen zu schauen, um sicherzustellen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse und feministische Anliegen gemeinsam für eine bessere Zukunft genutzt werden können. |

Da ich gerade dabei bin, historische Zeitdokumente über die Hysterie durchzugehen und teilweise zu analysieren, ist mir etwas aufgefallen, was ich hier gerne als Überlegung einbringen möchte.

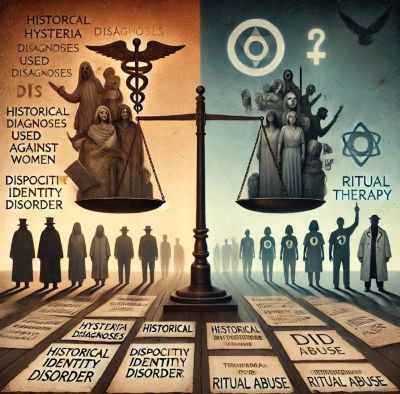

In den 1990er Jahren erlebte die Diagnose Multiple Persönlichkeitsstörung (MPS, heute DIS) einen plötzlichen Anstieg, oft im Kontext feministischer Therapieansätze. Gleichzeitig verbreitete sich die Vorstellung, dass viele dieser Frauen Opfer ritueller Gewalt durch männliche Täter geworden seien. Diese Entwicklung wirft die Frage auf, ob hier bewusst eine Umkehrung der historischen Mechanismen zur Kontrolle von Frauen stattfand – oder ob es sich um eine unbeabsichtigte Eskalation handelte.

Artikel von Tanja Schmidt

Es liegt mir fern, Feministinnen eine bewusste Strategie zu unterstellen. Schaut man sich aber den Bericht von der Diplom-Psychologin und Literaturwissenschaftlerin Tanja Schmidt aus dem Jahr 1997 an, nachdem man die historischen Dokumente durchgegangen ist, entstehen viele Assoziationen und Fragen. Tanja Schmidt zeigt in ihrem Artikel auf, dass die Diagnose der Multiplen Persönlichkeitsstörung in den 1990er Jahren eine bemerkenswerte Parallele zur Hysterie-Diagnose des 18. und 19. Jahrhunderts aufweist. In beiden Fällen wurde eine vermeintlich spezifisch weibliche Störung definiert, die in Wirklichkeit weniger auf einer biologischen Grundlage basierte, sondern vielmehr gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen entsprach.

Schmidt kritisiert insbesondere die Inszenierung von MPS in feministischen Therapiezentren und bei öffentlichen Veranstaltungen. In ihrem Artikel wird der erste deutsche MPS-Kongress 1994 in Bielefeld besonders detailliert beschrieben. Dort traten viele Frauen mit dieser Diagnose auf, die von ihren Therapeutinnen als „Multiple“ vorgestellt wurden. Schmidt zufolge entstand so eine Gruppendynamik, die fast religiöse Züge trug, in der sich Therapeutinnen und Patientinnen gegenseitig in ihren Rollen bestätigten. Frauen äußerten ihren Dank dafür, „endlich die Wahrheit über sich“ zu erfahren.

Das Event wurde von Kritiker:innen als eine öffentliche Manifestation eines psychologischen Konstrukts betrachtet, das eher auf therapeutischer Suggestion als auf empirischen Beweisen basiere. Von besonderer Brisanz: Schmidt stellt fest, dass diese „Mutter-Kind“-Dynamik in feministischen Therapien auf ironische Weise patriarchale Muster hervorbringt

Vortrag von Claudia Igney in Marburg

Es gibt keine direkten Beweise für eine bewusste Strategie, aber zahlreiche Indizien deuten darauf hin, dass die Diagnose in einem politischen Kontext genutzt wurde. Die Diagnose wurde absichtlich mit einer politischen Bewegung verbunden, was extreme Narrative, Fehlinterpretationen und eine mögliche bewusste Verwendung als „Waffe“ begünstigt.

Claudia Igney, die viele Jahre im Verein „Vielfalt e.V. (wir berichteten über den Verein) für die Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Beratung tätig war, sagte in Marburg wörtlich:

„Der Kampf um die Anerkennung von MPS/DIS war auch ein Kampf um die Anerkennung des erlittenen Unrechts und er war politisch!“

Das verdeutlicht, dass die Diagnose nicht nur medizinisch, sondern auch politisch aufgeladen war – ein radikaler Bruch mit der traditionellen Auffassung, dass Diagnosen ausschließlich objektiv und wissenschaftlich begründet sein sollten. Es wird hier ohne Umschweife eingestanden, dass es nicht nur um persönliche Krankheitsbilder geht, sondern auch um gesellschaftliche Machtstrukturen und die Anerkennung von Ungerechtigkeiten.

Wird eine medizinische Diagnose mit einem politischen Kampf verknüpft, verliert sie ihre Neutralität. Dies könnte darauf hindeuten, dass Diagnosen wie MPS/DIS absichtlich intensiviert oder unterstützt wurden, um gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Wenn eine Bewegung eine Diagnose als politisches Werkzeug betrachtet, ist es wahrscheinlich, dass extreme Strömungen innerhalb dieser Bewegung sie für ihre eigenen Zwecke nutzen. Es würde auch klarstellen, weshalb MPS/DIS oft in Verbindung mit der Schilderung von „ritueller Gewalt“ vorkamen: Beide fungieren als Belege für eine systematische Gewalt gegen Frauen.

Machtkampf zwischen Psychiatrie und Feminismus

Bettina Overkamp weist in ihrer Dissertation aus dem Jahr 2005 darauf hin, dass es Frauenberatungsstellen aus primär feministischen Gründen waren, die bei der Etablierung der Diagnose eine Schlüsselrolle spielten. Die Dissertation liefert wertvolle Hintergrundinformationen über die Entwicklung der DIS-Diagnostik, die Rolle des Feminismus in der Debatte und die wissenschaftlichen Kontroversen. Overkamp spricht von einer „politischen Einstellung“, die mit der Diagnose verknüpft wurde. Dadurch entstand Widerstand aus „männerdominierten Psychiatriekreisen“, die das Konzept ablehnten oder bagatellisierten.

Auch Petra Hasselmann spricht in ihrer Leseprobe zur Rituellen Gewalt von Spannungen mit männerdominierten Psychiatriekreisen, die sich gegen die Politisierung der Diagnostik wehrten. Feministische Gruppen trugen maßgeblich dazu bei, das Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen in den 1980er und 1990er Jahren in den öffentlichen Diskurs zu bringen, was durchaus berechtigt war. Die Kritik besteht darin, dass dieser berechtigte Fokus auf Gewalt gegen Frauen teilweise auf extreme Theorien ausgeweitet wurde – darunter die Vorstellung, dass geheime Netzwerke (bestehend aus männlichen Tätern) systematisch Kinder und Frauen foltern, um deren Psyche zu zerstören.

Männerdominierte Disziplin

Die Psychiatrie war historisch betrachtet tatsächlich eine männerdominierte Disziplin (siehe die historischen Dokumente), in der die Kontrolle über die Definition und Behandlung psychischer Erkrankungen weitgehend in den Händen männlicher Ärzte lag. Gleichzeitig war die Psychiatrie im 19. und 20. Jahrhundert häufig ein Instrument zur Kontrolle von Frauen, insbesondere durch Diagnosen wie Hysterie oder „nervöse Leiden“. Feministische Bewegungen kritisierten daher seit den 1970er Jahren die Psychiatrie als patriarchales System, das Frauen als übertrieben emotional pathologisierte, den Einfluss von Trauma und Gewalt ignorierte und alternative, frauenspezifische Therapieansätze unterdrückte.

In den 1980er Jahren entwickelten feministische Therapeutinnen neue Konzepte, um die Folgen sexuellen Missbrauchs auf die Psyche von Frauen besser zu verstehen. Sie setzten sich für folgende Ideen ein:

- Sexueller Missbrauch ist weit verbreitet und wurde bisher ignoriert.

- Trauma führt zu tiefgreifenden psychischen Störungen, insbesondere zur Dissoziativen Identitätsstörung (DIS, früher MPS).

- Viele Frauen haben „verdrängte Erinnerungen“, die erst in Therapie wiederentdeckt werden können.

DIS wurde dadurch zum Symbol einer feministischen Aufarbeitung. Die Diagnose bewies, dass Frauen systematisch Opfer von Gewalt wurden, was eine massive gesellschaftliche Sprengkraft hatte. Der Widerstand aus der Psychiatrie war enorm. Overkamp und Hasselmann berichten beide davon, dass vor allem männerdominierte Psychiatriekreise die feministische Sicht auf DIS skeptisch betrachteten. Die Gründe für diesen Widerstand waren unter anderem die fehlenden wissenschaftlichen Belege für das Konzept der verdrängten Erinnerungen und die Zweifel an der extremen Verbreitung von DIS, die teilweise epidemieartige Züge annahm.

Diese Kritik wurde von feministischen Gruppen wiederum als Gegenwehr einer patriarchalen Wissenschaft interpretiert, die sexuelle Gewalt systematisch leugnen wollte. Die Fronten verhärteten sich, was nahelegt, dass es diesen offenen und versteckten Machtkampf zwischen Psychiatrie und Feminismus wirklich gegeben hat.

Offene Fragen:

Haben bestimmte feministische Strömungen in den 80er/90er Jahren die Diagnose DIS gezielt als Mittel gegen Männer eingesetzt, ähnlich wie die Diagnose (Hysterie) jahrhundertelang als Waffe gegen Frauen verwendet wurde?

Ich denke, dass nur Historiker in der Lage sein werden, darauf Antworten zu finden, falls es überhaupt möglich ist.

Was bleibt, ist eine Lektion:

| Extreme einseitige Perspektiven – sei es das historische „Frauen sind hysterisch“ oder das moderne „Frauen als perfekte Opfer, Männer als systematische Täter“ – führen zu Fehlern, die später mühsam korrigiert werden müssen. |

Verwendete Quellen:

- historische Zeitdokumente über die Hysterie: 18. und 19. Jahrhundert

- Analyse: Die hysterisch Frau

- Bericht von der Diplom-Psychologin und Literaturwissenschaftlerin Tanja Schmidt

- Leseprobe zur Rituellen Gewalt von Petra Hasselmann

- Claudia Igney Vortrag in Marburg

- Multiple Persönlichkeitsstörung in Deutschland von Michaela Huber

- Verein Vielfalt.eV – Damals und heute: rituelle Gewalt

Weiterführende Literatur:

- Janet, Pierre: L’automatisme psychologique (1889)

- Bleuler, Eugen: Dementia Praecox oder Gruppe der Schizophrenien (1911)

- Amerikanische Psychiatrische Vereinigung: Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychischer Störungen (DSM-III) (1980)

- Wildwasser eV: DIS und sexuelle Gewalt (1997)

- False Memory Syndrome Foundation: Neubewertung von Techniken zur Gedächtniswiederherstellung (1994)