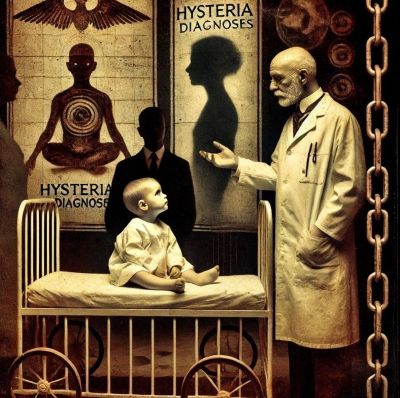

Der Artikel von Dr. Adolf Stark (1913) über Hysterie im Kindesalter zeigt, wie tief verankert die Vorstellung war, dass psychische Erkrankungen bereits in frühester Kindheit angelegt sind und durch Erziehung entweder verstärkt oder verhindert werden können. Besonders auffällig sind die Parallelen zur damaligen Sichtweise auf Frauenhysterie – nur diesmal auf Kinder übertragen.

Der Artikel beginnt mit einem Verweis auf Jean-Martin Charcot, den berühmten französischen Neurologen, der behauptete, Hysterie sei ausschließlich erblich. Diese Sichtweise hatte weitreichende Folgen. So konnten Kinder u.a. als von Geburt an „krank“ abgestempelt werden. Erziehung wurde nur noch als „Trigger“ betrachtet, der eine bereits vorhandene Störung „weckt“. Jede kindliche Verhaltensauffälligkeit konnte als Zeichen für spätere Hysterie gewertet werden.

Besonders problematisch ist, dass selbst bei Säuglingen angeblich hysterische Symptome beobachtet wurden. Dies zeigt, wie willkürlich die Diagnose war – praktisch jedes ungewöhnliche Verhalten konnte als Anzeichen für Hysterie interpretiert werden.

Stark unterscheidet drei Formen der kindlichen Hysterie:

- Hysterie mit bloßen Charakterveränderungen (z. B. Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit).

- Hysterie mit körperlichen Symptomen (z. B. Muskelschwächen, Lähmungen).

- Hysterie mit schweren Anfällen und Bewusstseinsstörungen.

Besonders die erste Gruppe ist brisant. Eigenschaften wie Weinen, Schreckhaftigkeit oder Launenhaftigkeit wurden als pathologisch angesehen. Kinder, die sich „ungewöhnlich“ verhielten, galten als krank und nicht einfach als individuell unterschiedlich. Die Grenze zwischen „normales Kind“ und „hysterisches Kind“ war äußerst vage, was die Gefahr einer Fehldiagnose erhöhte.

::::::::::::::::::::::::::::::

Der Artikel unterscheidet deutlich zwischen hysterischen und verzogenen Kindern. Es wird behauptet, dass verzogene Kinder unter einer „zu liebevollen“ Erziehung leiden. Vor allem Kinder, die keine Geschwister haben, oder solche, die von ihren Großeltern aufgezogen werden, seien gefährdet. Laut Stark weisen hysterische Kinder eine angeborene „krankhafte Anlage“ auf, die durch die Erziehung verstärkt werden kann. Die Lösung für beide Gruppen ist nahezu gleich:

- Strenge, aber „sanfte“ Erziehung.

- Vermeidung von Verwöhnung.

- Entzug der Mutter als schädlichem Einfluss, falls sie selbst hysterisch sei.

Hier zeigt sich erneut die Parallele zur Frauenhysterie: Frauen wurden für die Hysterie ihrer Kinder verantwortlich gemacht. Die Lösung war oft die Trennung von der Mutter, ähnlich wie es später in Heimerziehungen und „Besserungsanstalten“ geschah.

Pathologisierung kindlicher Emotionen

Besonders erschreckend ist die psychologische Interpretation von Spielverhalten: Kinder, die sich mit einfachen Gegenständen wie Holzklötzen oder Papier zufrieden geben, gelten als „gesund“. Kinder, die dagegen auf teures Spielzeug bestehen oder schnell das Interesse daran verlieren, gelten als „problematisch“. Hier wird deutlich, wie sehr gesellschaftliche Normen in medizinische Diagnosen einflossen. Das zeigt eine tief verwurzelte Angst vor Individualität und Unzufriedenheit – wer sich nicht mit wenig begnügte, wurde als krank eingestuft.

Stark erklärt, wie hysterische Kinder behandelt werden sollten: „In Zucht nehmen“ bedeutete strenge Erziehung ohne körperliche Gewalt. „Entwicklung des Willens“ bezog sich darauf, dass Kinder lernen sollten, sich einer Autorität zu unterwerfen. Zudem wurde das „Fernhalten von hysterischen Müttern“ erwähnt, da diese für Mädchen den größten Risikofaktor darstelle.

Die Vorstellung, dass ein Kind „Oberhoheit“ braucht und sich an einer starken Leitfigur aufrichten muss, zeigt ein tiefes Misstrauen gegenüber kindlicher Selbstständigkeit. Die Parallele zur Frauenhysterie ist erneut frappierend:

- Frauen galten als irrational und zu emotional – ebenso wie Kinder.

- Beiden wurde Selbstbestimmung abgesprochen.

- Beide wurden durch Kontrolle, Disziplin und (bei Frauen) in manchen Fällen sogar Trennung „geheilt“.

Auch heute noch werden Kinder oft schnell mit psychischen Diagnosen versehen, wenn sie nicht den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen. (u.a. ADHS) Wo liegt die Grenze zwischen individueller Persönlichkeit und tatsächlicher psychischer Erkrankung? Der Artikel von 1913 zeigt, wie dünn diese Grenze damals war – und wirft die Frage auf, ob wir heute wirklich viel weiter sind.