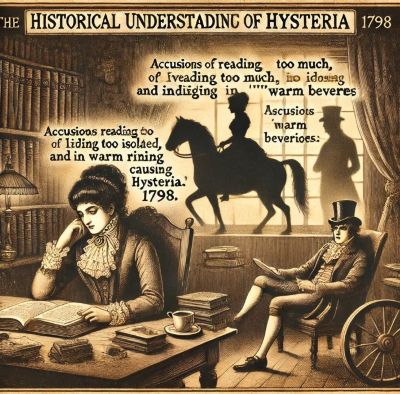

Ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1798 zeigt, wie psychische Erkrankungen, insbesondere Hysterie, damals verstanden wurden. Auffällig ist, dass man die Ursachen weniger in einer medizinischen Störung sah, sondern in Lebensstil, Moral und gesellschaftlicher Rolle.

Laut dem Artikel hatten Menschen, die an Hysterie oder Hypochondrie litten, bestimmte Lebensgewohnheiten:

- Sie lebten zu still und einsam, besonders als Kind.

- Sie hatten eine Vorliebe für „empfindsame Bücher“, die offenbar die Nerven überreizten.

- Sie genossen Kaffee, Tee und Schokolade, also „warme Getränke“, die als gesundheitsschädlich galten.

- Sie saßen zu viel und bewegten sich nicht genug.

Diese Vorstellung zeigt deutlich die damalige Skepsis gegenüber Intellekt und Reflexion, vor allem bei Frauen. Wer zu viel nachdachte oder sich zurückzog, galt als anfällig für Nervenkrankheiten. Besonders interessant ist, dass Lesen als potenzielle Gefahr für die Gesundheit angesehen wurde – ein Gedanke, der sich später in der Kritik an Romanen und weiblicher Bildung fortsetzte.

Statt medizinischer Behandlungen setzte man auf körperliche Disziplin, wie unter anderem Bewegung an der frischen Luft. Insbesondere Reiten sollte die Krankheit lindern. Einfache, bodenständige Arbeit, besonders ländliche Tätigkeiten, wurden als Gegenmittel empfohlen. Eine überaus kuriose Behandlungsmethode war das Reiben des Unterleibs, das die Verdauung anregen und „Nervenstörungen“ vertreiben soll.

Der Artikel spiegelt eine tief verwurzelte Angst vor den Veränderungen der Gesellschaft wider. Stadtleben, Genussmittel, Bildung und Selbstreflexion galten als krankmachend, während körperliche Arbeit und soziale Kontrolle als „Heilmittel“ betrachtet wurden.

Dies zeigt deutlich, dass Hysterie nicht nur als Krankheit gesehen wurde, sondern als gesellschaftliches Problem, das besonders Frauen betraf. Wer nicht in das Rollenbild passte, wurde pathologisiert – eine Praxis, die sich bis ins 19. und 20. Jahrhundert fortsetzte.